Huesos

Por Carlos Hughes

carloshughes@grupojornada.com

Twitter:@carlosdhughes

Los huesos refieren a muerte y a destino. A veces a tragedia. Tienen ese aroma irrevocable de condena definitiva, huelen a pasado, tal vez a leyenda. Cuentan, suelen hacerlo, fábulas insondables. Saben a despedidas, a destierros, acaso a tormentos.

Los huesos nos interrogan.

Esta historia, nuestra, está hecha de narraciones heroicas, de sufrimientos, de traiciones, de cuantiosos amores y algunos odios. Se puede construir con palabras, con episodios feroces, con injusticias. Desde sus fracasos, desde sus tinieblas. Y también desde sus huesos. Es un relato de perdidos, de encontrados, de batallas sangrientas, de luchas centenarias, de sueños y de pesadillas. De ladinos, de juerguistas, de aprovechadores. Pero también de proezas, de corazones valientes, de bardos y de poetas. Y también es una narración de masacres.

Soñar, después morir.

David Williams se adelantó al tiempo, hizo suyas todas las ilusiones de aquellos colonos que en 1865 escaparon del ostracismo, de la esclavitud, de la corona infame del imperio voraz y ni bien pisó la Patagonia inhóspita, desconocida, árida y helada se metió tierra adentro para alcanzar, primero y antes que nadie, el paraíso prometido. Ni sus huesos llegaron.

David, que pasó a la historia como sastre pero era zapatero, se fue con sus tijeras, con el diario de su amigo Aaron Jenkins y con sus ilusiones. Dejó el barco, pisó las costas de Puerto Madryn, que entonces era una tierra desnuda y salada que ni nombre tenía, y salió en soledad a buscar su destino. Temerario. Solo encontró la muerte. Pero logró, como la tonada, permanecer y transcurrir.

Los galeses sufrieron la tundra patagónica. Pero sobrevivieron. Ahí estuvieron quienes ya estaban para tenderles la mano, hacer del trueque un modo de sobrevivir y, sobre todo, para enseñarles las artes de la caza, la supervivencia.

Así fue como Aaron se topó, dos años después de la llegada, con la osamenta de su amigo David. Cazando para vivir. Se dio cuenta porque entre las ropas, ya gastadas por el viento del sur infinito, estaba su propio diario. Se llamó a ese paraje Bajo de los Huesos, una playa desierta que hoy los pescadores visitan oteando el buen pique, acaso ignorantes del esqueleto que les dio nombre.

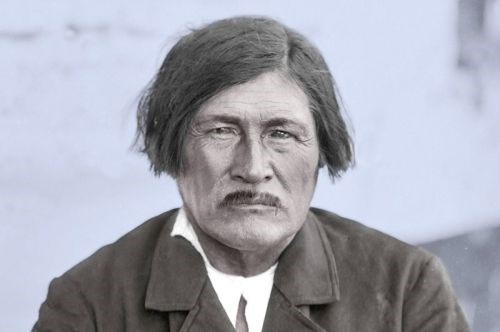

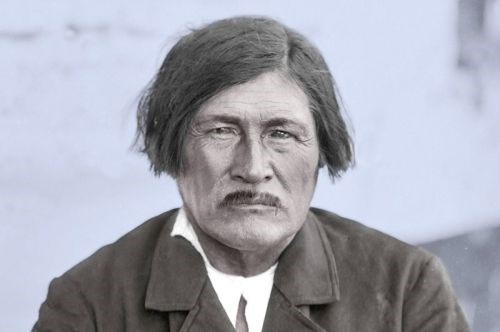

Cacique Inacayal

Los dueños.

Pero antes de David, mucho antes otras caras, otros pueblos, transitaron esta tierra seca y atolondrada, desangelada, de inviernos feroces y calores bochornosos. Era el dominio de aquellos tehuelches que les dieron cobijo a los sueños de los desterrados del imperio.

Modesto Inacayal fue un rey de esos tiempos. Un cacique bravo con destino atroz. La última resistencia, con sus tres mil guerreros, del genocidio perpetrado bajo el inefable nombre de “conquista del desierto”. Terminó sus días en el museo de La Plata, como una atracción excéntrica, humillado.

Pasaron 127 años hasta que llegó el “reparo”, un adjetivo innoble pues la justicia, cuando tardía, deja de ser justicia.

Inacayal, que había vivido en la libertad sin fronteras de la Patagonia perpetua, murió en el ostracismo más desgarrador. Fue en la primavera de 1887, recluido, preso, silenciado. Pasaron 127 años hasta que sus huesos, junto a los de su mujer y su sobrina, Margarita Foyel, regresaran a Chubut. Están allí, en Tecka, en oeste cordillerano.

El destino tehuelche, un pueblo pacífico que sirvió de anclaje para que la colonia galesa que llegó a estas tierras en 1865 no se diluyera, es la historia de una tragedia más allá de Inacayal. Ahí está Languiñeo, en la meseta de la provincia, como testigo.

Su significado no admite vacilaciones: en voz araucana significa “allí -hay- muchos muertos” pues se trata de la geografía que albergó la gran batalla indígena entre araucanos y tehuelches que, según la tradición, significó el virtual exterminio de estos últimos. Es, en definitiva, un paraíso de osamentas.

Foyel y su fantasma.

Junto a los restos de Inacayal fueron recuperados los de Margarita Foyel, hija del bravo cacique que formó parte de la última resistencia ante la avanzada de la “conquista del desierto”. Su nombre está en calles, accidentes geográficos y también en la memoria, aunque no se conoce tanto de su historia, mixtura de leyendas y fantasías, ni el destino final de sus restos.

Fue bravísimo, extraordinario cazador y de gran dominio sobre el caballo. Amasó una fortuna, pero poco se sabe sobre cómo lo hizo. Existe un documental de Carlos Masotta, producido por el equipo de Arqueología de la Comarca Andina del CONICET – INAPL, que aborda su historia en "El fantasma del Cacique Foyel".

Nadie sabe qué fue de sus huesos.

El último funeral de Catherine

Catherine.

Catherine Roberts murió y sus huesos permanecieron en el anonimato durante un siglo y medio, hasta que los encontraron en una zona llamada Punta Cuevas que fue refugio de aquellos colonos que desembarcaron en Patagonia. Fue la primera mujer de origen galés que murió en Chubut.

Sus restos estaban allí rodeados de madera europea, material del ataúd, clavos y hasta un anillo. Tardaron 20 años en darle nombre y apellido a esos huesos pues para lograrlo fue necesario ubicar a su descendencia.

Michele Henderson, tataranieta de Catherine Roberts, llegó en 2015 desde Canadá para presidir el último funeral en el mismísimo lugar del hallazgo.

Mártir.

La vida de Aaron Jenkins es un relato de tragedias, un espadeo constante con la muerte que tuvo su génesis incluso antes de convertirse en un colono medular en Patagonia. De hecho, enterró a su hermano y a su primera esposa en el viejo Gales antes de emprender la aventura.

Aaron llegó ya a estas tierras con su nueva compañera, Rachel Evans –que además estaba embarazada- y sus hijos Richard y James. Pero el calvario comenzó antes, en Liverpool.

Allí estaba preparado para abordar, pero el barco elegido para la travesía nunca llegó por lo que dilapidó sus ahorros y pasó días de ayuno hasta que finalmente se consiguió un reemplazo, el después legendario Mimosa. El saldo fue demoledor: a los pocos días de la partida falleció su hijo James, desnutrido, víctima de una enfermedad llamada Estomatitis Ulcerosa, según lo describe David Williams en “El Valle Prometido”. Dieciséis días después nació la hija del matrimonio, a la que llamaron Rachel, como su madre, su tía y sus dos abuelas.

Una vez en Patagonia, Aaron cubrió el trayecto entre Puerto Madryn y el Valle por tierra, pero Rachel y los niños lo hicieron a bordo de un barco, el Mary Helen, recordado por la odisea que vivió: sorprendido por una tormenta se desvió y lo que debía hacerse en pocas horas, o días, le demandó más de dos semanas. Así, sin suficiente alimentación, muchos se enfermaron, entre ellos la pequeña Rachel que llegó ya sin vida al Río Chubut.

Aaron Jenkins, ya con dos hijos muertos como saldo de la aventura, sostuvo sin embargo su lucha. Pasó situaciones variopintas, después, lo que incluyó sus intenciones de irse de la Patagonia y también un episodio que salvó a la colonia entera cuando junto a su esposa descubrió que regando tierras que creían improductivas se podía cosechar el mejor maíz.

Trabó una gran amistad con el cacique Francisco y acaso por ello se convirtió en un gran cazador, para muchos el mejor de la Colonia, merced a esas enseñanzas. En 1867, mientras buscaba presas al norte de Rawson, quedó marcado por aquel descubrimiento macabro cuando dio con los huesos de David Williams, aquel galés perdido ni bien bajaron del Mimosa.

A ese golpe le sobrevino otro, pocos meses después, cuando partió el barco Denby con seis colonos rumbo a Patagones y desapareció para siempre. Entre ellos iba James Iago Jones, con quien tenía una larga amistad.

Dos meses después nació Arianwen, cuarta hija del matrimonio Jenkins. Pero el parto resultó difícil. La pequeña falleció en junio y un mes después le siguió los pasos Rachel. Aaron se quedó sólo con Richard, de siete años, pero también con el dolor de haber perdido tres hijos en tres años y a su segunda esposa.

Todo ese sufrimiento acumulado en sus jóvenes 37 años.

El 8 de noviembre de 1877 llegó a su fin el quinto embarazo de Margaret, su nueva esposa, y nació Gaenor. Por eso días en Punta Arenas, Chile, se produjo un episodio que estaría unido a su vida, y a su muerte. Hubo una sangrienta revuelta en el penal de aquella ciudad, una rebelión que se conoce –aun- como El Motín de los Artilleros. Fue una masacre: asesinaron, violaron mujeres y quemaron edificios. Y muchos de ellos escaparon hacia la Patagonia Argentina.

Dos años después se divisó a un sujeto en el Valle Inferior chubutense que las autoridades supusieron integrante de aquel grupo de prófugos. Aaron, miembro del Cuerpo de Guardias Voluntarios, fue enviado a buscarlo. El 16 de junio de 1879 cabalgó bajo una lluvia pertinaz y se topó con otros dos colonos, Jenkin Richards y Evan Edwars, que venían acompañados por un individuo desconocido que habían apresado. Aaron Jenkins lo arrestó formalmente, sin resistencia, aunque no lo ató ni revisó sus pertenencias. En el regreso sus compañeros se adelantaron y quedó solo con el malhechor.

Esa tarde encontraron su cuerpo apuñalado. Tenía entre 6 y 15 puntazos, según distintos testimonios, y la lengua mutilada, que algunos sospechan parte de un ritual y otros como una ofensa, aunque Richard Jones –que era su cuñado- sostuvo en su crónica “Del Imperio al Desamparo” que fue para que no grite y pida ayuda.

Aaron no había tratado nunca con criminales y su falta de experiencia lo llevó a la muerte, escribió John Daniel Evans en El Molinero.

El asesino huyó, pero un grupo de colonos lo buscó, lo atrapó y literalmente lo fusiló, en parte para que no se sepa quién de ellos le pegó el tiro del final. Así vengaron su asesinato.

Aaron Jenkins fue el primer mártir de la Colonia galesa y, por su muerte, cada 16 de junio se recuerda en Chubut el “Día Institucional del Caído en Cumplimiento de su deber”.

Los huesos del primer mártir de la Colonia galesa descansan en Gaiman, el primer municipio de Chubut.

Por Carlos Hughes

carloshughes@grupojornada.com

Twitter:@carlosdhughes

Los huesos refieren a muerte y a destino. A veces a tragedia. Tienen ese aroma irrevocable de condena definitiva, huelen a pasado, tal vez a leyenda. Cuentan, suelen hacerlo, fábulas insondables. Saben a despedidas, a destierros, acaso a tormentos.

Los huesos nos interrogan.

Esta historia, nuestra, está hecha de narraciones heroicas, de sufrimientos, de traiciones, de cuantiosos amores y algunos odios. Se puede construir con palabras, con episodios feroces, con injusticias. Desde sus fracasos, desde sus tinieblas. Y también desde sus huesos. Es un relato de perdidos, de encontrados, de batallas sangrientas, de luchas centenarias, de sueños y de pesadillas. De ladinos, de juerguistas, de aprovechadores. Pero también de proezas, de corazones valientes, de bardos y de poetas. Y también es una narración de masacres.

Soñar, después morir.

David Williams se adelantó al tiempo, hizo suyas todas las ilusiones de aquellos colonos que en 1865 escaparon del ostracismo, de la esclavitud, de la corona infame del imperio voraz y ni bien pisó la Patagonia inhóspita, desconocida, árida y helada se metió tierra adentro para alcanzar, primero y antes que nadie, el paraíso prometido. Ni sus huesos llegaron.

David, que pasó a la historia como sastre pero era zapatero, se fue con sus tijeras, con el diario de su amigo Aaron Jenkins y con sus ilusiones. Dejó el barco, pisó las costas de Puerto Madryn, que entonces era una tierra desnuda y salada que ni nombre tenía, y salió en soledad a buscar su destino. Temerario. Solo encontró la muerte. Pero logró, como la tonada, permanecer y transcurrir.

Los galeses sufrieron la tundra patagónica. Pero sobrevivieron. Ahí estuvieron quienes ya estaban para tenderles la mano, hacer del trueque un modo de sobrevivir y, sobre todo, para enseñarles las artes de la caza, la supervivencia.

Así fue como Aaron se topó, dos años después de la llegada, con la osamenta de su amigo David. Cazando para vivir. Se dio cuenta porque entre las ropas, ya gastadas por el viento del sur infinito, estaba su propio diario. Se llamó a ese paraje Bajo de los Huesos, una playa desierta que hoy los pescadores visitan oteando el buen pique, acaso ignorantes del esqueleto que les dio nombre.

Cacique Inacayal

Los dueños.

Pero antes de David, mucho antes otras caras, otros pueblos, transitaron esta tierra seca y atolondrada, desangelada, de inviernos feroces y calores bochornosos. Era el dominio de aquellos tehuelches que les dieron cobijo a los sueños de los desterrados del imperio.

Modesto Inacayal fue un rey de esos tiempos. Un cacique bravo con destino atroz. La última resistencia, con sus tres mil guerreros, del genocidio perpetrado bajo el inefable nombre de “conquista del desierto”. Terminó sus días en el museo de La Plata, como una atracción excéntrica, humillado.

Pasaron 127 años hasta que llegó el “reparo”, un adjetivo innoble pues la justicia, cuando tardía, deja de ser justicia.

Inacayal, que había vivido en la libertad sin fronteras de la Patagonia perpetua, murió en el ostracismo más desgarrador. Fue en la primavera de 1887, recluido, preso, silenciado. Pasaron 127 años hasta que sus huesos, junto a los de su mujer y su sobrina, Margarita Foyel, regresaran a Chubut. Están allí, en Tecka, en oeste cordillerano.

El destino tehuelche, un pueblo pacífico que sirvió de anclaje para que la colonia galesa que llegó a estas tierras en 1865 no se diluyera, es la historia de una tragedia más allá de Inacayal. Ahí está Languiñeo, en la meseta de la provincia, como testigo.

Su significado no admite vacilaciones: en voz araucana significa “allí -hay- muchos muertos” pues se trata de la geografía que albergó la gran batalla indígena entre araucanos y tehuelches que, según la tradición, significó el virtual exterminio de estos últimos. Es, en definitiva, un paraíso de osamentas.

Foyel y su fantasma.

Junto a los restos de Inacayal fueron recuperados los de Margarita Foyel, hija del bravo cacique que formó parte de la última resistencia ante la avanzada de la “conquista del desierto”. Su nombre está en calles, accidentes geográficos y también en la memoria, aunque no se conoce tanto de su historia, mixtura de leyendas y fantasías, ni el destino final de sus restos.

Fue bravísimo, extraordinario cazador y de gran dominio sobre el caballo. Amasó una fortuna, pero poco se sabe sobre cómo lo hizo. Existe un documental de Carlos Masotta, producido por el equipo de Arqueología de la Comarca Andina del CONICET – INAPL, que aborda su historia en "El fantasma del Cacique Foyel".

Nadie sabe qué fue de sus huesos.

El último funeral de Catherine

Catherine.

Catherine Roberts murió y sus huesos permanecieron en el anonimato durante un siglo y medio, hasta que los encontraron en una zona llamada Punta Cuevas que fue refugio de aquellos colonos que desembarcaron en Patagonia. Fue la primera mujer de origen galés que murió en Chubut.

Sus restos estaban allí rodeados de madera europea, material del ataúd, clavos y hasta un anillo. Tardaron 20 años en darle nombre y apellido a esos huesos pues para lograrlo fue necesario ubicar a su descendencia.

Michele Henderson, tataranieta de Catherine Roberts, llegó en 2015 desde Canadá para presidir el último funeral en el mismísimo lugar del hallazgo.

Mártir.

La vida de Aaron Jenkins es un relato de tragedias, un espadeo constante con la muerte que tuvo su génesis incluso antes de convertirse en un colono medular en Patagonia. De hecho, enterró a su hermano y a su primera esposa en el viejo Gales antes de emprender la aventura.

Aaron llegó ya a estas tierras con su nueva compañera, Rachel Evans –que además estaba embarazada- y sus hijos Richard y James. Pero el calvario comenzó antes, en Liverpool.

Allí estaba preparado para abordar, pero el barco elegido para la travesía nunca llegó por lo que dilapidó sus ahorros y pasó días de ayuno hasta que finalmente se consiguió un reemplazo, el después legendario Mimosa. El saldo fue demoledor: a los pocos días de la partida falleció su hijo James, desnutrido, víctima de una enfermedad llamada Estomatitis Ulcerosa, según lo describe David Williams en “El Valle Prometido”. Dieciséis días después nació la hija del matrimonio, a la que llamaron Rachel, como su madre, su tía y sus dos abuelas.

Una vez en Patagonia, Aaron cubrió el trayecto entre Puerto Madryn y el Valle por tierra, pero Rachel y los niños lo hicieron a bordo de un barco, el Mary Helen, recordado por la odisea que vivió: sorprendido por una tormenta se desvió y lo que debía hacerse en pocas horas, o días, le demandó más de dos semanas. Así, sin suficiente alimentación, muchos se enfermaron, entre ellos la pequeña Rachel que llegó ya sin vida al Río Chubut.

Aaron Jenkins, ya con dos hijos muertos como saldo de la aventura, sostuvo sin embargo su lucha. Pasó situaciones variopintas, después, lo que incluyó sus intenciones de irse de la Patagonia y también un episodio que salvó a la colonia entera cuando junto a su esposa descubrió que regando tierras que creían improductivas se podía cosechar el mejor maíz.

Trabó una gran amistad con el cacique Francisco y acaso por ello se convirtió en un gran cazador, para muchos el mejor de la Colonia, merced a esas enseñanzas. En 1867, mientras buscaba presas al norte de Rawson, quedó marcado por aquel descubrimiento macabro cuando dio con los huesos de David Williams, aquel galés perdido ni bien bajaron del Mimosa.

A ese golpe le sobrevino otro, pocos meses después, cuando partió el barco Denby con seis colonos rumbo a Patagones y desapareció para siempre. Entre ellos iba James Iago Jones, con quien tenía una larga amistad.

Dos meses después nació Arianwen, cuarta hija del matrimonio Jenkins. Pero el parto resultó difícil. La pequeña falleció en junio y un mes después le siguió los pasos Rachel. Aaron se quedó sólo con Richard, de siete años, pero también con el dolor de haber perdido tres hijos en tres años y a su segunda esposa.

Todo ese sufrimiento acumulado en sus jóvenes 37 años.

El 8 de noviembre de 1877 llegó a su fin el quinto embarazo de Margaret, su nueva esposa, y nació Gaenor. Por eso días en Punta Arenas, Chile, se produjo un episodio que estaría unido a su vida, y a su muerte. Hubo una sangrienta revuelta en el penal de aquella ciudad, una rebelión que se conoce –aun- como El Motín de los Artilleros. Fue una masacre: asesinaron, violaron mujeres y quemaron edificios. Y muchos de ellos escaparon hacia la Patagonia Argentina.

Dos años después se divisó a un sujeto en el Valle Inferior chubutense que las autoridades supusieron integrante de aquel grupo de prófugos. Aaron, miembro del Cuerpo de Guardias Voluntarios, fue enviado a buscarlo. El 16 de junio de 1879 cabalgó bajo una lluvia pertinaz y se topó con otros dos colonos, Jenkin Richards y Evan Edwars, que venían acompañados por un individuo desconocido que habían apresado. Aaron Jenkins lo arrestó formalmente, sin resistencia, aunque no lo ató ni revisó sus pertenencias. En el regreso sus compañeros se adelantaron y quedó solo con el malhechor.

Esa tarde encontraron su cuerpo apuñalado. Tenía entre 6 y 15 puntazos, según distintos testimonios, y la lengua mutilada, que algunos sospechan parte de un ritual y otros como una ofensa, aunque Richard Jones –que era su cuñado- sostuvo en su crónica “Del Imperio al Desamparo” que fue para que no grite y pida ayuda.

Aaron no había tratado nunca con criminales y su falta de experiencia lo llevó a la muerte, escribió John Daniel Evans en El Molinero.

El asesino huyó, pero un grupo de colonos lo buscó, lo atrapó y literalmente lo fusiló, en parte para que no se sepa quién de ellos le pegó el tiro del final. Así vengaron su asesinato.

Aaron Jenkins fue el primer mártir de la Colonia galesa y, por su muerte, cada 16 de junio se recuerda en Chubut el “Día Institucional del Caído en Cumplimiento de su deber”.

Los huesos del primer mártir de la Colonia galesa descansan en Gaiman, el primer municipio de Chubut.