Editorial / Milei y el síntoma profundo

Sería un error creer que Milei es una anomalía aislada. Es la expresión visible de un malestar que venía incubándose desde hace años en la sociedad argentina. Entender el fenómeno no es convalidarlo: es la única forma de no repetir el error. O subsanarlo.

“La trampa de la política actual es que la vergüenza que dan no nos deja ver lo peligrosos que son.”

Sr. Mendel / @librosmendel en X

A estas alturas, el triunfo político y cultural de Javier Milei no puede seguir leyéndose como un accidente, ni como una excentricidad electoral alimentada apenas por el enojo o la antipolítica. Insistir en esa explicación tranquiliza conciencias, pero oscurece el problema de fondo.

Como han señalado los sociólogos Pablo Semán y Nicolás Welschinger en su lúcido trabajo “11 tesis sobre Milei”, el mileísmo es la expresión acabada de un proceso largo, profundo y acumulativo que la política tradicional prefirió no ver.

Desde la Argentina post 2001 se ha venido gestando una corriente anti populista que apenas cesó su tarea durante el gobierno de Néstor Kirchner, tal vez, porque fue el último presidente que estaba realmente interesado en escuchar lo que pasaba en la calle con los argentinos de a pie.

Con el paso de los años, y sobre todo durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, ese sentimiento viró hacia un cuestionamiento cada vez más beligerante del Estado, de las políticas redistributivas y de las mediaciones colectivas. No es una novedad de último momento ni una moda importada. Milei es, en todo caso, el intérprete más eficaz de esa deriva.

El dato central que incomoda -y que el análisis de Semán y Welschinger pone en el centro- es que el mileísmo logró construir un “pueblo”. No un nicho ideológico, tampoco una tribu digital, sino un sujeto político amplio, transversal y popular. Penetró en sectores que fueron históricamente peronistas, en trabajadores informales, en jóvenes precarizados, en mujeres que no se reconocen en el lenguaje institucional del feminismo y en votantes cansados de promesas incumplidas. Un cóctel explosivo.

El peronismo no fue derrotado sólo en las urnas: fue sitiado simbólicamente, incapaz de traducir el malestar de quienes alguna vez lo sintieron propio. Perdió la batalla cultural hace rato. Y por goleada.

La clave de esa adhesión al mileísmo no está en los manuales doctrinarios del liberalismo, sino en la experiencia concreta. La inflación persistente, la informalidad laboral, la degradación de los servicios públicos y la sensación de una estatalidad arbitraria y fallida moldearon una subjetividad que Milei supo leer y organizar.

La ideología no llegó como dogma, sino como explicación: un relato que ordena frustraciones y convierte la bronca en esperanza. Una esperanza que para la mayoría está vacía de contenido pero que para el núcleo duro del voto libertario sigue siendo una especia de combustible espiritual.

En ese punto emerge lo que Semán y Welschinger llaman el “mejorismo”: una ética extendida que valora el esfuerzo individual, desconfía de los “privilegios” y rechaza la idea de vivir de subsidios. No se trata de una negación abstracta del Estado, sino del rechazo al Estado existente, a lo que ellos denominan “la casta”, señalada como ineficiente, injusta y humillante. De ahí nace el supuesto “votante incoherente” que apoya a Milei y al mismo tiempo reclama salud, educación y seguridad, y voto a lo más rancio de la “casta” argentina.

El peligro de los “poetas vigorosos”

Milei no sólo dice cosas distintas: habla distinto. Su performance rupturista opera como un acto de traducción política en un contexto donde el lenguaje de las coaliciones tradicionales aparece agotado.

Cuando un régimen político deja de dar sentido a la experiencia colectiva, irrumpen lo que desde hace varias décadas y en muchas sociedades del mundo son señalados como los “poetas vigorosos”, por una definición del filósofo Richard Rorty que les puso marco a aquellos líderes rupturistas, de lenguaje poco ortodoxo que, sobre todo, emergen en los tiempos de crisis.

Tal vez por haber leído a Rorty, en 2023 el Papa Francisco dio una definición tajante sobre esta clases de líderes: “Todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo”.

Milei ocupa hoy ese lugar que describieron sin sutilezas Rorty y Francisco, con todos los riesgos que ello implica.

La subestimación del error

El problema, entonces, no es (sólo) Milei. Es el vacío que lo hizo posible. El error persistente del progresismo y de la oposición tradicional fue creer que bastaba con etiquetarlo como “facho”, “loco” o “pasajero”. Esa subestimación no solamente no funcionó como un freno colectivo sino que alimentó al fenómeno.

Mientras la dirigencia discutía entre sí, una parte creciente de la sociedad dejó de sentirse representada y optó por arriesgar con lo nuevo ante el fracaso reiterado de lo conocido.

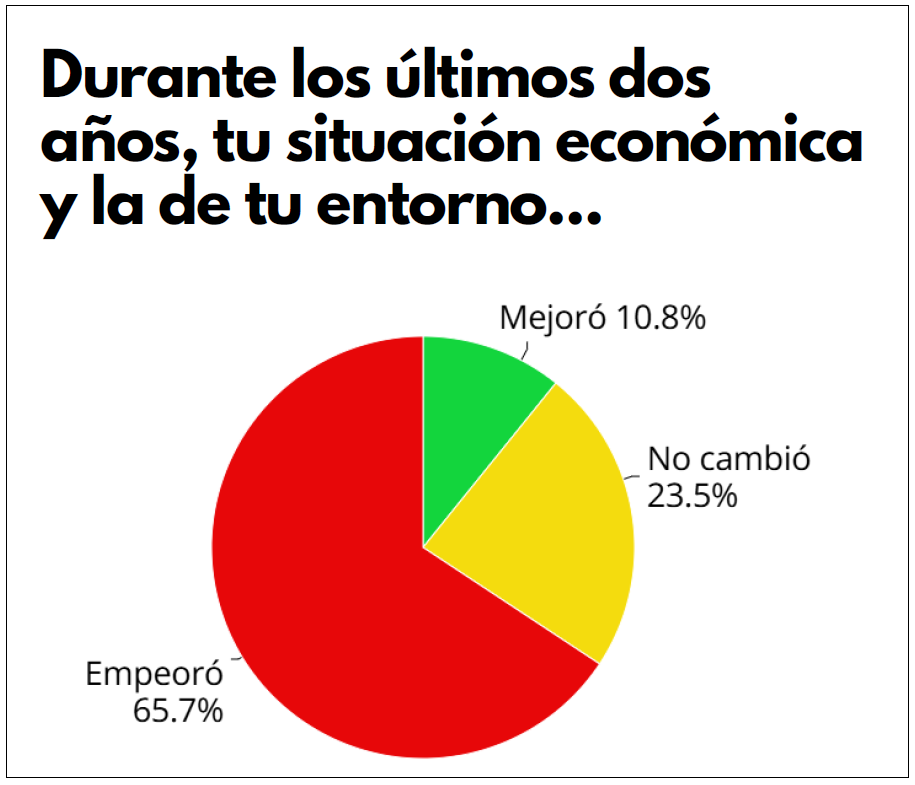

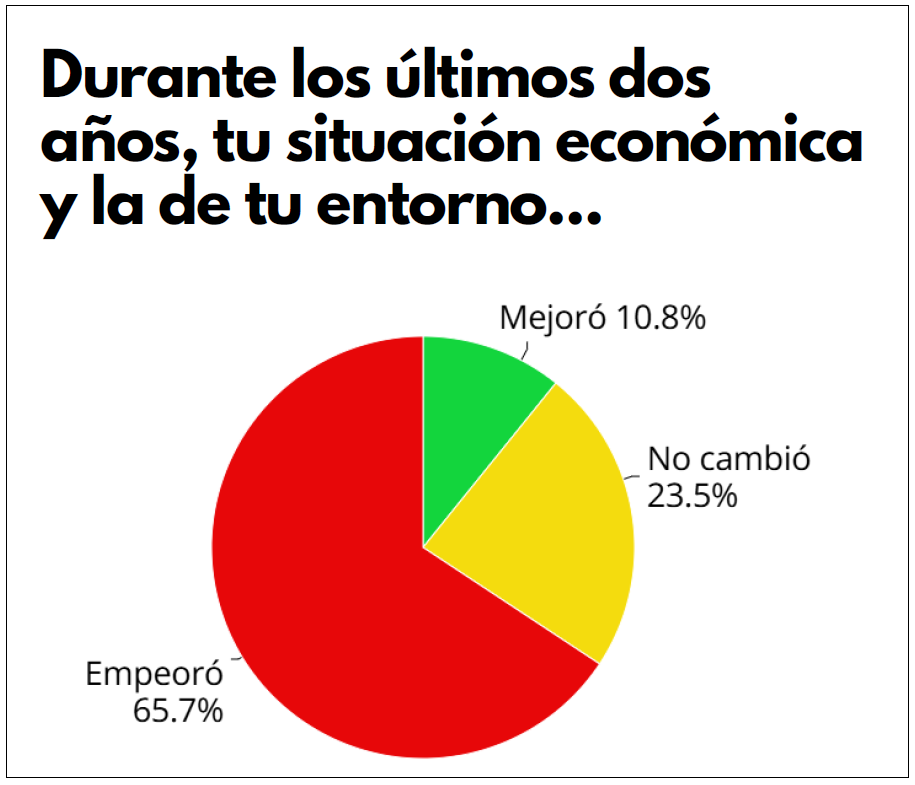

La semana que pasó, Jornada publicó en varias entregas una encuesta sobre el ánimo social en Chubut, realizada por la consultora SocialData. Más allá de que cada encuesta es apenas una fotografía de un momento, las respuestas que dieron 800 chubutenses que viven en las cinco principales ciudades de la provincia alimentan la teoría: están peor que hace dos años pero todavía apoyan a Milei, inclusive por encima del propio gobernador Torres y ni qué hablar de los intendentes.

Los datos de la encuesta enComodoro Rivadavia son un ejemplo de esta contradicción permanente que se viene dando en los últimos dos años.

La advertencia final es tan incómoda como necesaria: el mileísmo no es simplemente un reflejo de una ola global. Es una mutación argentina, nacida de la acumulación de años de estanflación, desigualdad social y degradación estatal. Si no se comprende ese proceso, si no se reconstruye una capacidad real de interpretación social, el riesgo no será una nueva derrota electoral, sino el avance hacia una democracia cada vez más vaciada de igualdad y de horizonte colectivo.

Tratar de entender lo que está pasando y lo que puede pasar no es justificar. Pero, a esta altura, no querer entender es seguir alimentando peligrosamente el error.

“La trampa de la política actual es que la vergüenza que dan no nos deja ver lo peligrosos que son.”

Sr. Mendel / @librosmendel en X

A estas alturas, el triunfo político y cultural de Javier Milei no puede seguir leyéndose como un accidente, ni como una excentricidad electoral alimentada apenas por el enojo o la antipolítica. Insistir en esa explicación tranquiliza conciencias, pero oscurece el problema de fondo.

Como han señalado los sociólogos Pablo Semán y Nicolás Welschinger en su lúcido trabajo “11 tesis sobre Milei”, el mileísmo es la expresión acabada de un proceso largo, profundo y acumulativo que la política tradicional prefirió no ver.

Desde la Argentina post 2001 se ha venido gestando una corriente anti populista que apenas cesó su tarea durante el gobierno de Néstor Kirchner, tal vez, porque fue el último presidente que estaba realmente interesado en escuchar lo que pasaba en la calle con los argentinos de a pie.

Con el paso de los años, y sobre todo durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, ese sentimiento viró hacia un cuestionamiento cada vez más beligerante del Estado, de las políticas redistributivas y de las mediaciones colectivas. No es una novedad de último momento ni una moda importada. Milei es, en todo caso, el intérprete más eficaz de esa deriva.

El dato central que incomoda -y que el análisis de Semán y Welschinger pone en el centro- es que el mileísmo logró construir un “pueblo”. No un nicho ideológico, tampoco una tribu digital, sino un sujeto político amplio, transversal y popular. Penetró en sectores que fueron históricamente peronistas, en trabajadores informales, en jóvenes precarizados, en mujeres que no se reconocen en el lenguaje institucional del feminismo y en votantes cansados de promesas incumplidas. Un cóctel explosivo.

El peronismo no fue derrotado sólo en las urnas: fue sitiado simbólicamente, incapaz de traducir el malestar de quienes alguna vez lo sintieron propio. Perdió la batalla cultural hace rato. Y por goleada.

La clave de esa adhesión al mileísmo no está en los manuales doctrinarios del liberalismo, sino en la experiencia concreta. La inflación persistente, la informalidad laboral, la degradación de los servicios públicos y la sensación de una estatalidad arbitraria y fallida moldearon una subjetividad que Milei supo leer y organizar.

La ideología no llegó como dogma, sino como explicación: un relato que ordena frustraciones y convierte la bronca en esperanza. Una esperanza que para la mayoría está vacía de contenido pero que para el núcleo duro del voto libertario sigue siendo una especia de combustible espiritual.

En ese punto emerge lo que Semán y Welschinger llaman el “mejorismo”: una ética extendida que valora el esfuerzo individual, desconfía de los “privilegios” y rechaza la idea de vivir de subsidios. No se trata de una negación abstracta del Estado, sino del rechazo al Estado existente, a lo que ellos denominan “la casta”, señalada como ineficiente, injusta y humillante. De ahí nace el supuesto “votante incoherente” que apoya a Milei y al mismo tiempo reclama salud, educación y seguridad, y voto a lo más rancio de la “casta” argentina.

El peligro de los “poetas vigorosos”

Milei no sólo dice cosas distintas: habla distinto. Su performance rupturista opera como un acto de traducción política en un contexto donde el lenguaje de las coaliciones tradicionales aparece agotado.

Cuando un régimen político deja de dar sentido a la experiencia colectiva, irrumpen lo que desde hace varias décadas y en muchas sociedades del mundo son señalados como los “poetas vigorosos”, por una definición del filósofo Richard Rorty que les puso marco a aquellos líderes rupturistas, de lenguaje poco ortodoxo que, sobre todo, emergen en los tiempos de crisis.

Tal vez por haber leído a Rorty, en 2023 el Papa Francisco dio una definición tajante sobre esta clases de líderes: “Todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo”.

Milei ocupa hoy ese lugar que describieron sin sutilezas Rorty y Francisco, con todos los riesgos que ello implica.

La subestimación del error

El problema, entonces, no es (sólo) Milei. Es el vacío que lo hizo posible. El error persistente del progresismo y de la oposición tradicional fue creer que bastaba con etiquetarlo como “facho”, “loco” o “pasajero”. Esa subestimación no solamente no funcionó como un freno colectivo sino que alimentó al fenómeno.

Mientras la dirigencia discutía entre sí, una parte creciente de la sociedad dejó de sentirse representada y optó por arriesgar con lo nuevo ante el fracaso reiterado de lo conocido.

La semana que pasó, Jornada publicó en varias entregas una encuesta sobre el ánimo social en Chubut, realizada por la consultora SocialData. Más allá de que cada encuesta es apenas una fotografía de un momento, las respuestas que dieron 800 chubutenses que viven en las cinco principales ciudades de la provincia alimentan la teoría: están peor que hace dos años pero todavía apoyan a Milei, inclusive por encima del propio gobernador Torres y ni qué hablar de los intendentes.

Los datos de la encuesta enComodoro Rivadavia son un ejemplo de esta contradicción permanente que se viene dando en los últimos dos años.

La advertencia final es tan incómoda como necesaria: el mileísmo no es simplemente un reflejo de una ola global. Es una mutación argentina, nacida de la acumulación de años de estanflación, desigualdad social y degradación estatal. Si no se comprende ese proceso, si no se reconstruye una capacidad real de interpretación social, el riesgo no será una nueva derrota electoral, sino el avance hacia una democracia cada vez más vaciada de igualdad y de horizonte colectivo.

Tratar de entender lo que está pasando y lo que puede pasar no es justificar. Pero, a esta altura, no querer entender es seguir alimentando peligrosamente el error.